トヨタ車&レクサス車解説

ノア・ヴォクシー「モデルチェンジ」の歴史~初代と最新比較

ファミリーカーの代名詞ともなっているトヨタのミドルクラスミニバン「ノア/ヴォクシー」。2025年現在、販売されているモデルは、ノア/ヴォクシーとして4代目にあります。では、その初代はどんな車だったのでしょうか?最新モデルとの違いは?

モータージャーナリストの工藤貴宏さんに解説していただきました!

※記事公開時の情報に基づいており、最新でない情報が含まれる場合もあります。最新の情報については各公式サイトなどでご確認ください

「商用車」から「乗用車」への大転換

2001年11月、後に大人気モデルとなる2台の車が誕生しました。初代「ノア」と「ヴォクシー」です。

「タウンエース・ノア」「ライトエース・ノア」の後継モデルとして登場した初代ノア/ヴォクシーは兄弟車という関係ですが、シンプルでプレーンなテイストのノアに対し、ヴォクシーはちょっとやんちゃ感のあるカスタムテイストと、キャラクターを差別化。そのキャラ分けは今でも変わっていません。

前身モデルであるタウンエース・ノア/ライトエース・ノアとの大きな違いは、ノア/ヴォクシーは乗用車専用の設計となったことでした。

タウンエース・ノア/ライトエース・ノアは、商用車(荷物運搬用のバン)の主要な要素を取り入れて作られていて、車体やサスペンションは、荷物をたくさん積んでも対応できる頑丈な構造としていたのです。

そのため、乗り心地をはじめとする快適性や運転感覚などに関して、十分とはいえない部分もありました。

しかし、商用バンとは決別して完全なる乗用車設計となった初代ノア/ヴォクシーは、乗り心地や静粛性(静かさ)などの快適性のほか、ドライバーの運転姿勢や操縦安定性も大きく進化。駆動方式も、それまでの後輪駆動(FR)から前輪駆動(FF)へと変化したこともあり、居住スペースが広がったほか、乗り降りしやすい低い床も手に入れました。

乗用車として“全振り”した結果、ファミリーカーとしてのポテンシャルが引き上げられたのです。また、初代ノア/ヴォクシーに用意されたエアロパーツ装着グレードは大人気となり、ミニバン界にエアログレードという選択肢を広めるきっかけにもなりました。

なお、今では“定番”となったハイブリッドは、初代ではまだ存在しませんでした。「プリウス」がまだ初代モデル(1997~2003年)だった時代ですから、当然といえば当然ですね。

全車3ナンバー化でキャラクターも明確化

最新型となる4世代目(90型)のノア/ヴォクシーが登場したのは、2022年1月。初代登場から20年以上を経ているだけあって進化は著しく、違いはたくさんありますが、もっとも大きな変化はボディが3ナンバーサイズ(日本の中型車枠)になったことかもしれません。

初代から3代目までは、標準タイプ(エアロパーツを装着しないタイプ)の車体は、5ナンバー枠(日本の小型車枠)に収まっていました。

2代目と3代目のエアログレードは5ナンバー枠を超えたサイズでしたが、あくまでエアロパーツの装着による全幅拡大であり、基本の車体設計は5ナンバーサイズだったのです。一方、最新型は車体そのものが大きくなり、全車が3ナンバーサイズになりました。

車体はプラットフォームが新しくなるとともに、フロアもすべて新設計に。また“第5世代”と呼ばれる最新のハイブリッドシステムをほかのトヨタ車に先んじて採用したことも、注目すべきポイントでしょう。

加えて、メーカーオプション(ノアXグレード除く)として自動車専用道路※での渋滞時(0km/h〜約40km/h)に認知・判断・操作をサポートしてくれて、渋滞時の疲労の軽減や、周囲に注意を払った安全運転が可能になる、アドバンスト ドライブ(渋滞時支援)といった機能を設定。さらに、後方から車両や自転車が近づいているときに衝突可能性の判断の支援と電動スライドドアが開かないようにして事故被害低減をサポートにする、安心降車アシスト(ドアオープン制御付き)など、先進安全機能や高度運転支援技術の水準が飛躍的に高まったのも、大きな話題となりました。

※ 一部を除く高速道路、自動車専用道路の本線。

バリエーション展開でも、4代目では大きな変化が起きています。

それまでノアとヴォクシーは、どちらも同じグレード構成で価格もほぼ同一でしたが、4代目では、ノアはシンプル仕様と従来のエアログレードの2体系、ヴォクシーはノアのエアログレードよりもさらに個性を強めた仕様で価格も高めとしたのです。

“並列関係”とは異なる関係になったといってもいいでしょう。それも最新世代のノア/ヴォクシーを語るうえで、欠かせないポイントです。

「初代と最新」車としての違いはどこに?

ノア/ヴォクシーの初代モデルと最新モデルをさらに詳しく比較してみましょう。まずはボディサイズ。

初代のサイズ(標準タイプ)は全長4,560mm×全長1,695mmで、最新モデルは全長4,695mm×全幅1,730mm。約20年で、全長は135mm伸び、全幅は35mm拡大されました。

とはいえ、この拡大幅は、ほかの車に比べれば“小さな拡大”といえるかもしれません。ちなみに、全高も2WD同士の比較で、1,850mmから1,895mmへと、高くなっています。

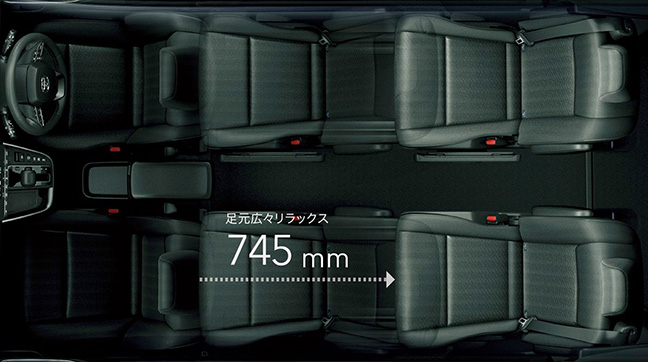

そんな車体拡大で得たものは、なんといっても室内スペースの広さ。最新世代は、従来にも増してよりゆったりと座れるようになりました。

初代の3列シート車は8人乗りのみ(2列目中央席を畳んで7人乗りのように使えるアレンジもあった)だったのに対し、最新モデルでは7人乗りが人気といわれているのは、20年という時を経た大きな違いかもしれません。

かつてのミニバンには「できるだけ多く乗れるほうがいい」という風潮がありましたが、昨今は「いかにリラックスして移動できるか」へと考え方が変化しています。そのため2列目は3人掛けのベンチシートではなく、2人掛けのセパレートシート(キャプテンシート)が人気とされています。

2列目セパレートシートは、3列目シートを格納すると、より後方へスライドさせることができ、足元スペースを拡大できるアレンジも。こうしたメリットもあり、今は2人掛けのセパレートシートがグレード展開も多く、主流になっているのです。

一方で、初代に用意されていた「回転対座シート」は、最新モデルにはありません。これはニーズの変化もありますが、シートベルト要件など法的な安全基準の変更も影響していると考えていいでしょう。

≪関連記事≫

初代はまだ「電動スライドドア」も当たり前じゃなかった!

また、床面が低くなったこと(低床化)も、大きな進化。商用車設計だったタウンエース・ノア/ライトエース・ノア時代から比べれば、乗用車設計となった初代ノア/ヴォクシーの乗り降りのしやすさは劇的でした。しかし、最新のノア/ヴォクシーの床は初代にさらに低くなっていて、より乗降性が高まっているのです。

加えて、ドアの開閉に応じてせり出して段差を緩和してくれる「ユニバーサルステップ」まで、メーカーオプションで用意。足腰の弱い人でも楽に乗り降りできるよう、さらに進化しています。

ちなみにこの可動式のステップは、電動式ではなくスライドドアの開閉に連動したカラクリ仕掛け(機械式)のため低コストで、オプション金額を3.3万円(税込)に抑えているのもポイントです。

ところで乗り降りといえば、今どきのミニバンにはマストといえる「電動スライドドア」も、初代の時代はまだ“当然の装備”ではありませんでした。

初代ノア/ヴォクシーでも、最上級グレードにこそ標準装備するものの、それ以外のグレードはオプション設定もしくは、なんと“設定なし”。しかも、どのグレードにおいても運転席側は用意がなく、助手席側だけなのですから、振り返ってみると驚きますね。もちろん、電動テールゲートの用意もありません。

「夢のまた夢」の機能も実現

安全性にも大きな違いがあります。なんといっても「衝突被害軽減ブレーキ」です。

前方の状況を把握し、追突の可能性があると警告。それでもドライバーの操作がない場合に車両が自らブレーキを作動させて衝突を回避、もしくは減速によりダメージを軽減するというがその役割で、今どきの車には必需品ですし、法制化もされています。

しかし、初代ノア/ヴォクシーが登場した2001年時点では、そういった機能は夢のまた夢。多くの人はイメージすらできなかったでしょう。

もちろん、昨今の新車では一般化しつつあるACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール、レーダークルーズコントロールともいう)も、2001年当時はまだ一般的ではありませんでした。

4代目ノア/ヴォクシーでは、車線の真ん中を走るようにハンドル操作をアシストする機能に加え、自動車専用道路※での渋滞時(0km/h〜約40km/h)に認知・判断・操作をサポートしてくれて、渋滞時の疲労の軽減や、周囲に注意を払った安全運転が可能になる、「アドバンスト ドライブ(渋滞時支援)」までオプション(ノアXグレード除く)で搭載できるのだから、2001年から見ればまさに夢の車。劇的な進化を遂げているのです。

※ 一部を除く高速道路、自動車専用道路の本線。

先進機能といえば、駐車時のハンドル操作をアシストしてくれるだけでなく、車外からスマホ操作で駐車・出庫ができる「リモート機能」の搭載も、ハイブリッド車にオプション設定。

これも、ようやく多くの人がガラケーを手にするようになった頃の2001年には、想像できなかった機能ですね。

ハイブリッド車の登場は3代目から

そして、忘れてはいけないのがハイブリッド車の存在です。ノア/ヴォクシーにハイブリッド車が用意されるようになったのは3代目になってから。

ハイブリッド車の目的はもちろん低燃費化で、14.2km/Lだった初代モデル(FF)の燃費は、最新モデルのハイブリッドでは23.0km/L(FF)まで伸びました。しかも、初代のころの燃費計測方法は「10・15モード」でしたが、最新モデルではより厳しく計測される「WLTCモード」ですから、実燃費の差は数値以上です。

ただし、初代に比べ最新モデルでは、価格が大きく上昇しています。

ヴォクシーで比べると、初代で189万~259万円(当時は税抜き表示なので現在の税率表記にすると207.9万円~284.9万円)だった価格は、最新モデルだとガソリン車で267万~339万円、ハイブリッドだと305万~396万円となりました。

とはいえ、最新世代はノアのエントリーグレードを除いて実質的にナビを標準装備化し、助手席側の電動スライドドア(上位グレードは左右両側)にまで組み込んでいます。衝突被害軽減ブレーキをはじめとした先進安全機能や運転支援機能も標準装備です。

物価上昇もある中、装備の充実を考えると、思ったほど値上がりしていないといえるかもしれません。

ミニバンをファミリーカーにした立役者として

2000年代に入り、初代ノア/ヴォクシーが登場するころまで、ファミリーカーはセダンやステーションワゴンが主力。

3列シートの多人数乗用車(当時はミニバンという呼称も現在ほどは一般的でなかった)は、1994年に登場したホンダ「オデッセイ」のヒットにより一般化したものの、まだまだ主役といえる存在ではなかったように思います。

やはり、「バンの派生モデル」であり、快適性や乗り降りのしやすさ、そして操縦安定性などに課題があったからです。

それが初代ノア/ヴォクシーの登場により、「背の高いミニバン」が、どんどん一般化。フルモデルチェンジのたびにより多くのユーザーにフィットするようになり、現在では「ファミリーカー=ミニバン」といってもいいほどに市民権を得たように思います。

ただし、初代では「トヨタのベーシックなミニバン」という位置づけだったものの、昨今はよりコンパクトな3列モデル「シエンタ」の登場もあり、現在はそこから離れ、「アルファード/ヴェルファイア」とともに、大型化や上級化を果たしています。

しかし、「便利で実用的であり、ユーザーを幸せにしてくれる車」という存在感は、初代も最新モデルでも変わらない、ノアやヴォクシーのキャラクターといえるのではないでしょうか。

この記事の企画・編集者

はじめてのクルマはKINTOで!【35歳以下の方限定】はじめてのクルマおためしキャンペーン実施中

「クルマは欲しいけど、あと一歩が踏み出せない」という若年のお客様の想いにKINTOが応えます!

はじめてKINTOをご契約される方、及び申込時点で35歳以下の方を対象(法人契約は対象外)に、初期費用無料・自動車保険もコミコミといったKINTOの基本サービスはそのままに、「6カ月目に限り中途解約金なし(※1)で乗り換えや解約が可能(※2)」なキャンペーンを開始いたしました。

※1. 6カ月目の中途解約希望日の3カ月~30日前までに解約のお申し出が必要となります。ボーナス払いを併用の方が6カ月目で中途解約する場合、初回のボーナス月(1月もしくは7月)の加算額はお支払い対象となります

※2. 取り扱い車種やグレードはキャンペーン対象車種に限ります(モデリスタ仕様は対象外)。取り扱い車種やグレードは、予告なく変更される場合があります

KINTOとは?

KINTOは月々定額でトヨタ・レクサス・SUBARUの新車などをご利用いただける(※)サブスクリプションサービスです。一部車種は中古車のお取り扱いもあります。

※一部取り扱いのない車種がある場合もございます

KINTOは、車両代金や登録諸費用のほか、自動車保険料(任意保険・自賠責保険)、各種税金、車検費用、正規販売店でのメンテナンス費用、所定の消耗品の交換費用、故障修理・故障時の代車費用などがコミコミ定額のサブスクリプションサービス。クレジットカード払いも可能です(※)。

※SUBARU車を契約の場合、月額のお支払いは口座振替のみのご利用となります

初期費用0円で気軽に乗り始められる「 初期費用フリープラン」と、 所定の申込金を契約時に支払うことで解約金が0円となる「 解約金フリープラン」の2つから選ぶことができます(※)。

※「中古車」では、解約金フリープランのみ、契約期間は2年のみ

トヨタ・SUBARUの新車は3/5/7年、レクサスの新車は3年の契約期間となっており、契約期間中に割安な手数料で別の車に乗り換えができる初期費用フリープランのサービス「 のりかえGO(法人契約・レクサス車・SUBARU車・bZ4X専用プランは対象外)」もあります。

また、申込み~契約までインターネットで完結できます(販売店でのご相談も可能です)。

≪KINTO ONE中古車≫

メニュー