ブログ

車の免許所有者が知っておくべき「安全装置」基本のキ

シートベルトがすべての車についているのは、装着が「義務化」されているからです。そして、装着が義務づけられている安全装置(安全運転を支援する装置)は、シートベルトだけではありません。

走行性能や燃費性能とともに磨き込まれている安全のための技術や機能も、日々新しいものが生まれ、さらなる安全のために義務化が進められます。

では、現代の車には、どんな安全装置が義務づけられているのでしょうか。安全装置の種類と、その働きを解説します。

※記事公開時の情報に基づいており、最新でない情報が含まれる場合もあります。最新の情報については各公式サイトなどでご確認ください

≪関連記事≫

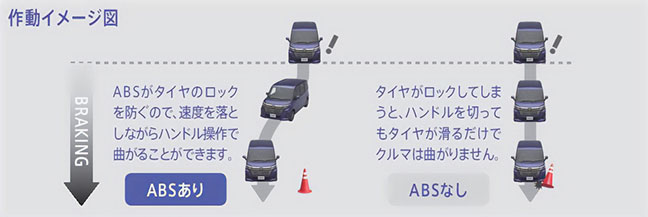

急ブレーキ時に車を安定させる安全装置「ABS」

ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)は、急ブレーキを踏んだ時に、タイヤがロック(回転が止まる)することを防ぐ装置です。

急ブレーキを踏むと、場合によって車はスピンをしたり、ハンドル操作が効かなくなったりして、まっすぐに滑ってしまうことがあります。ABSは、各輪のブレーキを緻密に制御することで、スピンやスリップを抑止し、急ブレーキを踏んでも、最後までハンドル操作が効くようにし、障害物を回避できる可能性を高めます。

日本では、2014年(平成26年)より順次、新型生産車、軽自動車の新車への装着が義務化され、2017年(平成29年)からは順次、継続生産車にも導入されました。

コーナーリングを安定させる安全装置「ESC」

日本で「横滑り防止装置」と呼ばれる安全装置が、ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)です。

自動車メーカーによってESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)や、VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール)などと呼び名は異なり、細かい制御ロジックに違いはあるものの、基本的には同種のシステムです。

その働きは、4輪それぞれをセンサーで監視して、どこかが滑るとエンジンの出力を抑えたり、個々のタイヤにブレーキをかけたりして、車の横滑りを防止します。具体的には、急激なハンドル操作や滑りやすい路面などで起こる横滑りを防ぎ、スピンしないようにする機能です。

2000年代から普及が始まり、新型生産車は2012年(平成24年)10月、軽自動車の新車と継続生産車は2014年(平成26年)10月から順次、装着の義務化が進み、今ではすべての車に装着が義務付けられています。

「シートベルト」着用は後ろの席も義務に

冒頭でシートベルトを例に挙げました。車体へのシートベルトの「装備」は、半世紀以上も前から装着が義務づけられていますが、「着用」が義務となったのはずっと後のことです。後席での着用が義務付けられたのは、2008年(平成20年)です。

後席の乗員がシートベルトを着用していないと、ドライバーに罰則が科せられます。交通事故で車が衝突したときの衝撃は、前席だけでなく後席も同じように及びますから、必ず後席でもシートベルトを着用しましょう。

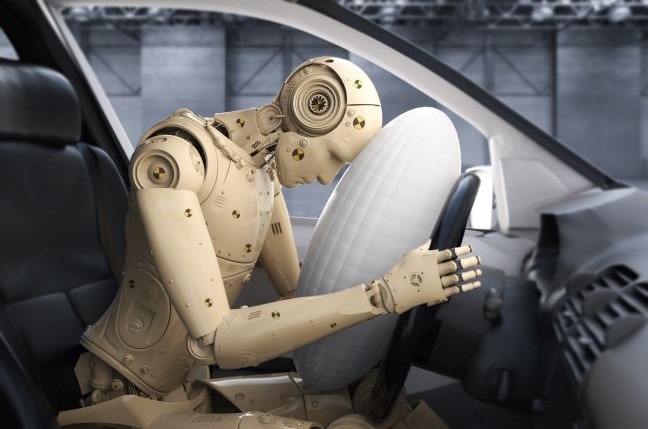

シートベルトを助ける安全装置「エアバッグ」

車が交通事故などで大きな衝撃を受けたとき、瞬間的に大きな風船を膨らませて乗員を守るのが、エアバッグです。ここで重要なのは、「エアバッグはシートベルトの補助である」ということ。

エアバッグの膨張速度(エアバッグの膨らむ速さ)は時速100~300kmにもなり、シートベルトをしていないと、逆にエアバッグの強い力でケガをしてしまう可能性があるのです。そのため日本での正式名は「SRS(補助拘束装置)エアバッグ」となります。

実は、日本でエアバッグは義務化されていません。しかし、欧米では義務となっており、安全のために欠かせない装置であるため、今は多くの車で標準装備となっています。

なお、エアバッグには、ハンドルやインストルメントパネルに内蔵される運転席/助手席エアバッグのほか、シートの横に展開するサイドエアバッグやサイドウインドウをカバーするカーテンエアバッグ、さらにドライバーの膝下を守るニーエアバッグなど、いくつもの種類があります。

チャイルドシートを固定する安全装置「ISO FIX」

「アイソフィックス」と読むISO FIXは、チャイルドシートを車の座席にしっかり固定するための国際標準規格。一般的に、後席シートの座面の奥に、取り付け金具が設置されています。

これにチャイルドシートの金具をかみ合わせれば簡単、そして確実にチャイルドシートを固定できるというものです。

かつてはシートベルトを使ってチャイルドシートを固定していましたが、ミスユース(誤った取り付け)が多く、日本では2006年(平成18年)に導入され、2012年(平成24年)より義務化されました。

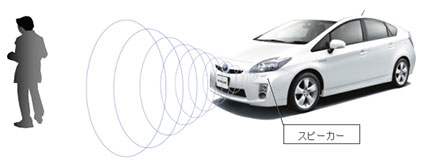

歩行者に車の存在を知らせる安全装置「車両接近通報装置」

ハイブリッド車は、低速走行時にエンジンを止めてモーター走行を行うことがあります。静かに走れることはいいことですが、歩行者などが気づきにくいというデメリットもあります。

そこで、周囲の歩行者に対して、車の存在を知らせるようにエンジンルーム内に設置したスピーカーから音を出す、車両接近通報装置が考案されました。それほど大きな音ではなく、近づいた人だけが聞こえる音量を出す装置です。

トヨタでは2010年に3代目プリウスの販売店オプションとして提供を始め、新型生産車は平成30年(2018年)、継続生産車は令和元年(2019年)に装着が義務付けられました。

衝突を防ぐ安全装置「衝突被害軽減ブレーキ」

車の前を歩く人や、先行車などに衝突しそうになったとき、自動でブレーキを作動させるのが衝突被害軽減ブレーキです。「緊急自動ブレーキ」や「プリクラッシュブレーキ」「エマージェンシーブレーキ」「AEB」など、さまざまな呼ばれ方をしています。

日本では、新型生産車に対して2021年(令和3年)から、継続生産車は2025年(令和7年)からの義務化に。欧州での義務化は2024年からであり、日本はそれに先駆けての導入となっています。

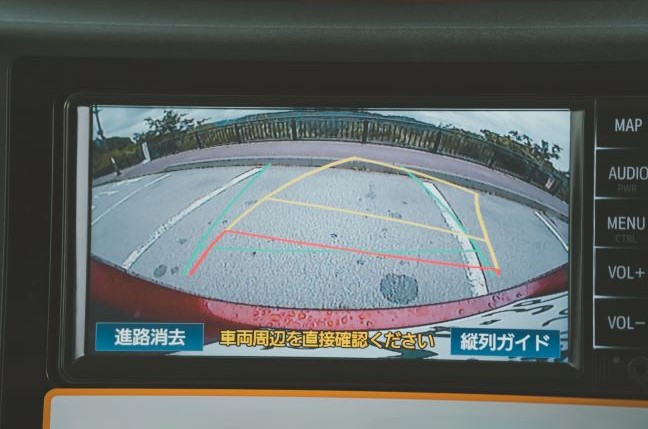

いわゆる「バックカメラ」も義務化?

2024年(令和6年)11月には、「後退時車両直後確認装置」の装着が義務化されました。

これは、いわゆるバックカメラ(バックモニター)のことで、駐車時などで後退するときに車の後方の様子をディスプレイで表示するというもの。この義務化によって、車にはバックモニター用のディスプレイが必須となります。

車の知識を深めてさらに安全なドライブを!

安全装置は、車を安全に走らせ、そして万一のときに乗員や歩行者を守るために存在しています。ただし、「エアバッグはシートベルトをしていないとケガをしてしまう可能性がある」など、知っていなければならない知識もあるものです。各機能を理解し、正しく利用することが求められます。

日頃から頻繁に操作するエアコンやパワーウインドウなどと違って、その機能の恩恵に預かる機会はないかもしれませんし、ないほうがいいものですが、安全なドライブのためにも、こうした安全装置の存在を忘れないようにしたいものです。

(文:鈴木 ケンイチ 編集:木谷宗義/type-e)

この記事の編集者

はじめてのクルマはKINTOで!【35歳以下の方限定】はじめてのクルマおためしキャンペーン実施中

「クルマは欲しいけど、あと一歩が踏み出せない」という若年のお客様の想いにKINTOが応えます!

はじめてKINTOをご契約される方、及び申込時点で35歳以下の方を対象(法人契約は対象外)に、初期費用無料・自動車保険もコミコミといったKINTOの基本サービスはそのままに、「6カ月目に限り中途解約金なし(※1)で乗り換えや解約が可能(※2)」なキャンペーンを開始いたしました。

※1. 6カ月目の中途解約希望日の3カ月~30日前までに解約のお申し出が必要となります。ボーナス払いを併用の方が6カ月目で中途解約する場合、初回のボーナス月(1月もしくは7月)の加算額はお支払い対象となります

※2. 取り扱い車種やグレードはキャンペーン対象車種に限ります(モデリスタ仕様は対象外)。取り扱い車種やグレードは、予告なく変更される場合があります

KINTOとは?

KINTOは月々定額でトヨタ・レクサス・SUBARUの新車などをご利用いただける(※)サブスクリプションサービスです。一部車種は中古車のお取り扱いもあります。

※一部取り扱いのない車種がある場合もございます

KINTOは、車両代金や登録諸費用のほか、自動車保険料(任意保険・自賠責保険)、各種税金、車検費用、正規販売店でのメンテナンス費用、所定の消耗品の交換費用、故障修理・故障時の代車費用などがコミコミ定額のサブスクリプションサービス。クレジットカード払いも可能です(※)。

※SUBARU車を契約の場合、月額のお支払いは口座振替のみのご利用となります

初期費用0円で気軽に乗り始められる「 初期費用フリープラン」と、 所定の申込金を契約時に支払うことで解約金が0円となる「 解約金フリープラン」の2つから選ぶことができます(※)。

※「中古車」では、解約金フリープランのみ、契約期間は2年のみ

トヨタ・SUBARUの新車は3/5/7年、レクサスの新車は3年の契約期間となっており、契約期間中に割安な手数料で別の車に乗り換えができる初期費用フリープランのサービス「 のりかえGO(法人契約・レクサス車・SUBARU車・bZ4X専用プランは対象外)」もあります。

また、申込み~契約までインターネットで完結できます(販売店でのご相談も可能です)。

メニュー