ブログ

「取り回しがしやすい」とは?初心者のためのクルマ用語講座

「取り回しがしやすい」という表現は、自動車のレビューや購入検討時に見聞きすることが多い表現です。しかし、あらためてその意味を問われると、「小回りがきくということかな?」などとあいまいな答えをしてしまう方も多いようです。

そこでこの記事では、「取り回しがしやすい」の定義や、どんな車に当てはまる表現なのか、また試乗時に「取り回しがしやすい」ことを実感するためのヒントについてご紹介します。

※記事公開時の情報に基づいており、最新でない情報が含まれる場合もあります。最新の情報については各公式サイトなどでご確認ください

「取り回しがしやすい」とはどういう意味?

そもそも「取り回しがしやすい」という表現には、次のような意味が含まれています。

- 狭い場所でも走行しやすい

- 駐車場などで切り返すのが楽である

- 低速時や停止する時の操作性が良い

さらに付け加えるならば、「低速での走行時」という前提条件もあります。直線的な広い道路を走るだけでは感じえないのが、「取り回し」だからです。

そのため「取り回しがしやすい」とは、細い路地がたくさんあって小回りが求められる都市部や、タイトなカーブが続く山道などで有効性を感じやすいのが特徴です。

どういう車が「取り回しがしやすい」の?

車の取り回しのしやすさには、複数の要因が複雑に影響しています。

最小回転半径

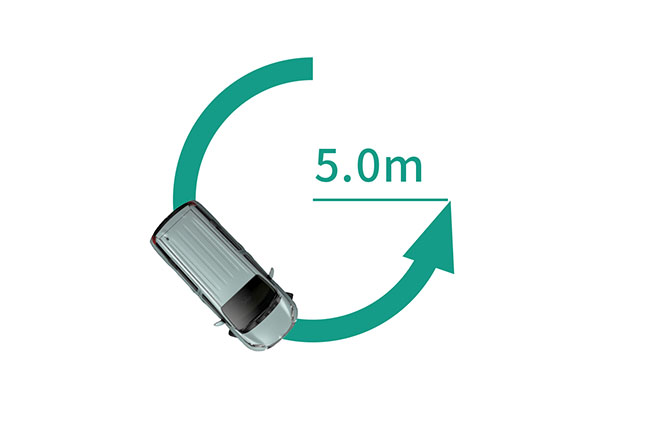

最小回転半径とは、「車のハンドルを左右のどちらかに目いっぱい切って旋回した時に、一番外側のタイヤの接地面の中心が描く軌跡の半径」を指します。端的にいうならば、「ハンドルを最大限に切って回転した時の円の半径」のこと。

自動車メーカーのホームページやカタログなどに載っている車のスペック表(主要諸元表)には、車名や車両型式、寸法・重量・定員などとともに「最小回転半径」も表記されていますので、確認してみてください。

基本的にはこの最小回転半径の数値が小さいほどUターンがしやすく、小回りが利く車であるといえます。

しかし、取り回しの良さは最小回転半径だけでなく、ハンドルの切れ角、ハンドルを操作する際に必要な力、車体の大きさや前後の出っ張り具合などを考慮した上で、車両感覚のつかみやすさ、視界の良さなどを加味して「取り回しが良い・悪い」という評価をすることになります。

では、「取り回しがしやすい」最小回転半径はどれくらいなのでしょうか。明確な数値は決まってはいませんが、5メートル以下であればかなり小回りが利く印象です。逆に5.5メートルを超えると狭い場所では扱いにくいと感じる方が多くなるでしょう。

トヨタ車でいえば、「ヤリス」の2WD車が4.8m、「シエンタ」が5.0m、「ヴォクシー」で5.5mといった具合です。

車両サイズ

やはり車両サイズが大きい車よりも小さい車のほうが、「取り回しがしやすい」傾向にあります。小さいほうが狭い道路で物理的にすれ違いやすいですし、駐車場での切り返しも容易になるからです。

ただし、車両サイズと聞くと前後の長さ(全長)と横幅(全幅)の数値に意識が向きがちですが、全長が同じ車でもホイールベース(前後輪の軸間)の短いほうが、小回りがしやすくなります。

また、全幅が同じ車でもサイドミラーの端まで含めた幅は違っていることが多く、その差が小回りのしにくさにつながることもあります。車両前部(ボンネット)や車両後部(トランク)のせり出し具合、ボディサイドの膨らみ方なども車両感覚に影響を与える要因になるでしょう。

運転席からの視界

運転席からの視界が広く、死角が少ない車は、障害物を避けやすくなるため取り回しがしやすくなります。

シートの座面が高い車は視界が広くなり、車両の周囲の様子を把握しやすいでしょう。ただし、ボンネットの形状によっては前方の見切りが悪くなる場合もあります。

パワーステアリングの性能

ハンドル操作が軽快にこなせることも、「取り回しがしやすい」と感じる要因のひとつです。

パワーステアリング(略してパワステ)は、運転時のハンドル操作を軽くして、よりスムーズな走行をかなえてくれる装置です。

特に低速走行や駐車場で切り返しを行う際の負担を軽減してくれるので、あまり運転に慣れていない方の強い味方といえるでしょう。パワーステアリングは、100%といっていいほど、ほとんどの車についています。

≪関連記事≫

アシスト機能の使いやすさ

最近は、バックカメラやパークアシスト機能などが充実した車が増えています。そうした補助機能を活用すれば、車の操作に自信がない方でも狭い道の走行や駐車場での取り回しがしやすくなります。

試乗時にはそれらを実際に体験してみて、ご自身にとって有用であると感じたなら、運転時のストレスが大幅に減って大きな安心感を得られるはずです。

試乗で「取り回しのしやすさ」を確認するポイント

車を選ぶ際には、カタログの数値を確認するだけでなく必ず試乗をして、実際に自分がどう感じるのか確認することをおすすめします。

次のようなポイントをチェックすると、その車がどれくらい「取り回しがしやすい」のかどうかを実感しやすくなります。もし可能であれば、販売店のスタッフさんに同乗を頼んでみるのもいいでしょう。その車の特性ならではの取り回しのコツを聞くことができるかもしれません。

最小回転半径を試してみる

カタログに書かれている最小回転半径の数値は、実測ではなく国土交通省の定める保安基準に沿った計算式で弾き出された“理論値”。実際には、路面の傾斜や滑りやすさ、タイヤの減り具合などにも左右されます。

そのため試乗時には低速でUターンを試みて、その車の小回り性能を試してみるといいでしょう。その際は、小回りが利くかだけでなく「見切りはいいか」「どれくらい死角があるか」といった複合的な判断をすることが重要です。

狭い道や駐車場での動きを確かめる

試乗ルートが設定できる場合は、意識して狭い路地を通ってみてください。さらに駐車場でバック駐車を試みたりして、ハンドルを切り返すときの操作感や車幅感覚を確認しましょう。

ハンドルの操作感は、ステアリングを回してみて重すぎたり軽すぎたりしないかをチェックします。運転に不慣れな方なら、軽めで反応の良いハンドルが適しています。

≪関連記事≫

運転席のシートポジションと視界を確認する

繰り返しになりますが、運転席からの視界はとても重要です。試乗時は運転席に座ってシートポジションを調整した上で、そこからどんな景色が見えるのか、死角がどこにできるのかを確認しましょう。

特に、左前方と後方の見え方は駐車時に影響するため、必ずチェックしてください。

まとめ

今回は、「取り回しがしやすい」という表現に着目して、チェックするべきポイントをご紹介しました。ただし「取り回しがしやすい」と感じる車には共通の特徴こそあるものの、運転する方の運転スキルやライフスタイルなどによって感じ方は異なりますから、同じ車種に対して「取り回しがしやすい」と感じるとはかぎりません。

また当初は「取り回しがしにくい」と感じたとしても、愛車として乗り続けていくうちに運転操作に慣れ、「取り回しがしやすい」と感じることも少なくありません。

この記事を参考に、気になる車があれば積極的に販売店で試乗をして、ご自身に合った「取り回しがしやすい」車を見つけてください。

(取材・文:増田美栄子 編集:田村恵美/PASSERBY GRAFFICS+type-e)

この記事の監修者

はじめてのクルマはKINTOで!【35歳以下の方限定】はじめてのクルマおためしキャンペーン実施中

「クルマは欲しいけど、あと一歩が踏み出せない」という若年のお客様の想いにKINTOが応えます!

はじめてKINTOをご契約される方、及び申込時点で35歳以下の方を対象(法人契約は対象外)に、初期費用無料・自動車保険もコミコミといったKINTOの基本サービスはそのままに、「6カ月目に限り中途解約金なし(※1)で乗り換えや解約が可能(※2)」なキャンペーンを開始いたしました。

※1. 6カ月目の中途解約希望日の3カ月~30日前までに解約のお申し出が必要となります。ボーナス払いを併用の方が6カ月目で中途解約する場合、初回のボーナス月(1月もしくは7月)の加算額はお支払い対象となります

※2. 取り扱い車種やグレードはキャンペーン対象車種に限ります(モデリスタ仕様は対象外)。取り扱い車種やグレードは、予告なく変更される場合があります

KINTOとは?

KINTOは月々定額でトヨタ・レクサス・SUBARUの新車などをご利用いただける(※)サブスクリプションサービスです。一部車種は中古車のお取り扱いもあります。

※一部取り扱いのない車種がある場合もございます

KINTOは、車両代金や登録諸費用のほか、自動車保険料(任意保険・自賠責保険)、各種税金、車検費用、正規販売店でのメンテナンス費用、所定の消耗品の交換費用、故障修理・故障時の代車費用などがコミコミ定額のサブスクリプションサービス。クレジットカード払いも可能です(※)。

※SUBARU車を契約の場合、月額のお支払いは口座振替のみのご利用となります

初期費用0円で気軽に乗り始められる「 初期費用フリープラン」と、 所定の申込金を契約時に支払うことで解約金が0円となる「 解約金フリープラン」の2つから選ぶことができます(※)。

※「中古車」では、解約金フリープランのみ、契約期間は2年のみ

トヨタ・SUBARUの新車は3/5/7年、レクサスの新車は3年の契約期間となっており、契約期間中に割安な手数料で別の車に乗り換えができる初期費用フリープランのサービス「 のりかえGO(法人契約・レクサス車・SUBARU車・bZ4X専用プランは対象外)」もあります。

また、申込み~契約までインターネットで完結できます(販売店でのご相談も可能です)。

メニュー