ブログ

夏休み最後の思い出づくりに超オススメ。虫のプロと行く「本気の昆虫採集」が楽しすぎた

お盆を過ぎ、夏の終わりが近づいている。大人にとっては束の間の休暇が明け、小学生にとっては積み残した宿題が重く感じられる頃合いかもしれない。そんな厳しい現実を離れ、しばしの気分転換に親子で「虫捕り」に出掛けてみるのはどうだろうか?

それも近所の公園ではなく、山をフィールドにした本気の昆虫採集。草原で躍動するバッタやカマキリを追いかけ、樹液にむらがる大量のカブトムシを愛でる体験は、きっと特別な思い出になるはずだ。

ただ、どこでも昆虫採集をしてよいわけではない。採集できる場所は非常に限られており、採集していい場所かどうかを確認する必要がある。また採集が可能であってもむやみに虫を持ち帰ることはせず、捕まえて観察を楽しんだらリリースすることも忘れてはならない。

そこで、虫にまつわる膨大な知識とスキルを持つ専門家に関東近郊で昆虫採集ができる場所と、本格的な昆虫採集の魅力や楽しみ方をたっぷり教わった。

(※取材は、新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じた上で、2022年7月21日に実施しました)

<この記事の目次>

日本有数の「昆虫の森」で、虫を楽しみつくす

というわけで、7月下旬のよく晴れた日、群馬県桐生市にある「 月夜野きのこ園ぐんま昆虫の森・新里(以降、ぐんま昆虫の森)」を訪れた。

ナビゲートしてくれるのは、昆虫写真家の森上信夫さん。昆虫の生態はもちろん、見つけ方や捕まえ方、かっこいい撮影の方法など、“虫を楽しむ方法”を知り尽くすプロフェッショナルだ。聞けばなんでも答えてくれるし、聞いてないこともいろいろ教えてくれる。歩く昆虫図鑑である。

森上信夫さん。神奈川県在住の昆虫写真家。『伊達者競演-昆虫のおなか』で、”動物写真界の芥川賞“と呼ばれる「アニマ賞」を受賞。図鑑などに昆虫写真を提供するほか、ユニークな視点で昆虫の生態を切り取った写真集を数多く発表している

かたや、筆者は小学生以来ろくに昆虫に触っていないビギナーだが、知識がほとんどなくても森上さんのレクチャーのおかげでこの日はずっと楽しかった

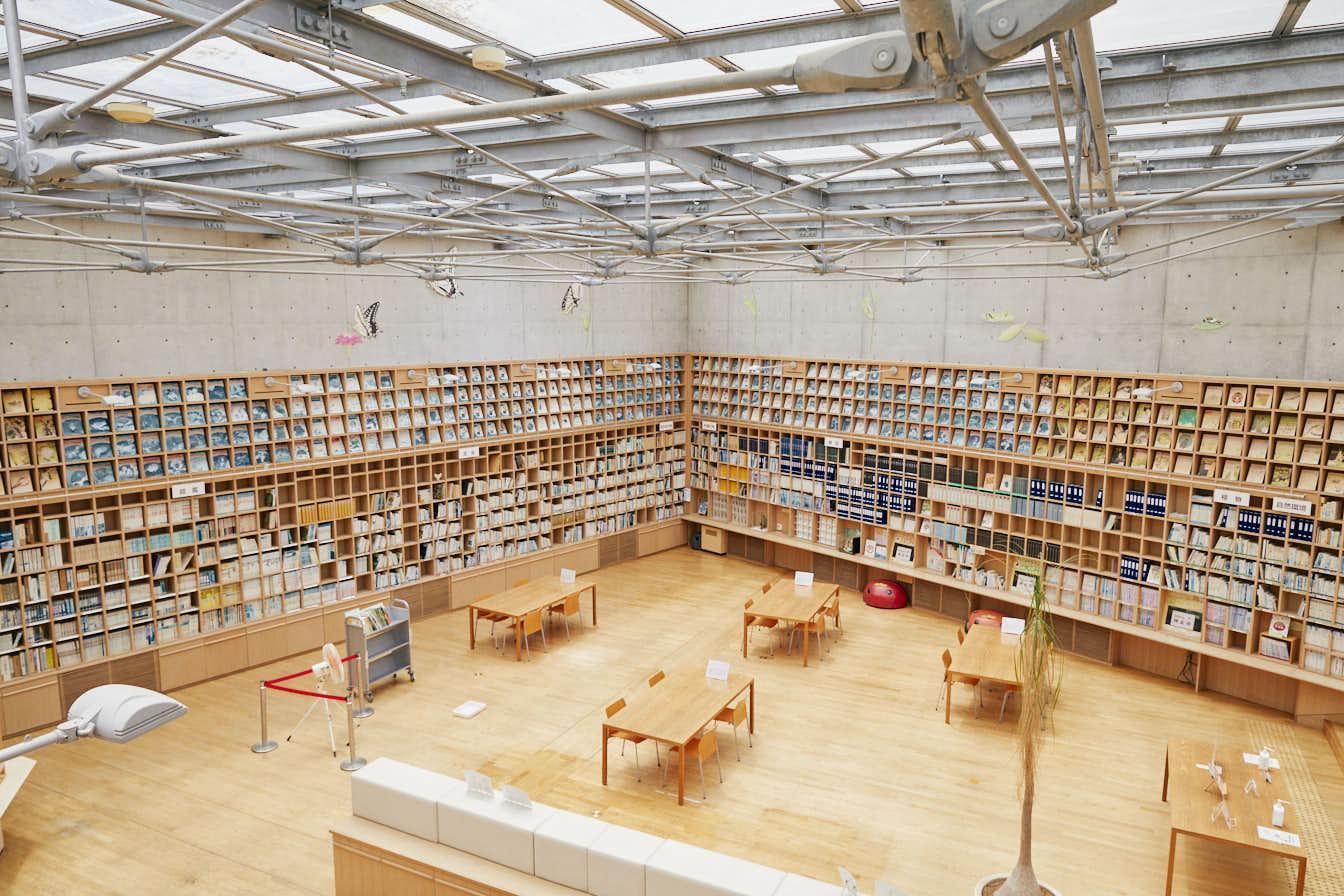

「ぐんま昆虫の森」は、里山環境を整備した“体験型教育施設”。「雑木林」や「小川」「池」「原っぱ」などのエリアがあり、さまざまな昆虫たちが各々に適した環境で暮らしている。森上さんいわく、「ぐんま昆虫の森」は日本有数の昆虫園(館)で、愛好家からは“東の横綱”に位置づけられているという(※西の横綱は「 伊丹市昆虫館」)。

“体験型施設”を掲げるだけあって、昆虫を網で捕獲し、手に取ってまじまじと観察できる。ガラス越しに眺める屋内型の昆虫館に比べ、昆虫のかっこよさ、不思議さ、おもしろさがより感じられるのが魅力だ。なお、「ぐんま昆虫の森」における昆虫採集は“キャッチ&リリース”が基本。自宅に持ち帰ることはもちろん、虫かごを使って捕獲するのも禁止だ(虫かごの持ち込み自体もNG)。あくまで、捕まえた場所で観察し、虫が弱らないうちにその場で離してあげるのがルールである。

昆虫に関する膨大な文献を所蔵するフォローアップ学習コーナーもある

なお、超広大な施設のマップと今回の探索エリア、主なターゲット昆虫は以下の通り。

園内のマップ(チョウの道・わんぱく広場は利用できない可能性があります)/提供:ぐんま昆虫の森

<POINT1:溜池や小川などの水辺ゾーン>

トンボ

<POINT2:草むらゾーン>

バッタ、カマキリ

<POINT3:雑木林ゾーン>

セミ、蝶(オオムラサキ)、カブトムシ、クワガタ

午前中は園内入口に近い池や草むらで「トンボ」や「バッタ」を観察し、午後は雑木林に生息する「カブトムシ」や「オオムラサキ」といったスター昆虫を狙う。半日かけてメジャーどころの昆虫を堪能し尽くす行程だ。都度、森上さんにはそれぞれの昆虫の生態や捕まえ方、かっこいい写真の撮り方をレクチャーいただく。贅沢!

ちなみに森上さんの昆虫採集アイテム(の一部)。大小の網と水網などを場所によって使い分け。茶こしはアリジゴクをすくって観察する用。ハチに刺された時に毒を抜くための吸引器(ポイズン・リムーバー)も。傘の使い方は後ほど

森上さんの昆虫ハントファッションはいつも固定。汗がメガネに落ちると撮影の邪魔になるためバンダナ必須。ベストのポケットには虫の撮影に邪魔な葉っぱなどを挟んで除けるための洗濯バサミなどを収納している。足元は常にゴム長靴。なるべく手荷物を増やしたくないので、飛行機にもこのまま乗るという

水辺に集まる、多様なトンボを観察

最初のポイントに向かう道すがら、森上さんがさっそく足を止めてしゃがみ込み、足元の何かを観察している……。

何かの抜け殻らしきものが

「ニイニイゼミの抜け殻ですね。普通、ニイニイゼミは太い木の幹の垂直面で羽化するものなのですが……細い草の葉っぱに抜け殻があるということは、こんなところで羽化したの? これは珍しいですよ。僕も初めて見ました!」

詳しくない者からするとなんの変哲もない抜け殻に思えるが、森上さんは「このニイニイゼミ、おかしいよ! 何コレ」と声を弾ませる。森上さんレベルの知識があると、かくも世界の見え方が変わるのだなあと思う。森上さんほどとはいかなくても、昆虫の種類や特徴などの知識をある程度インプットしてから臨むと、より深く楽しめそうだ。

興奮冷めやらぬまま、最初のポイント「水辺」に到着

「あ、さっそくいますね。あそこにトンボが止まっているのが見えますか?」

確かに、よくよく目を凝らせば枝先で羽を休めるトンボが一匹

そして、見つけるやいなや

網を一閃

捕獲成功(すげえ!)。本日のファースト昆虫「オオシオカラトンボ(オス)」。5月〜10月までの長期間にわたり発生するトンボで、メスは黄色、オスはその上に青白い粉をふいているのが特徴。

あまりにも鮮やかな網さばき。トンボに逃げるスキはおろか危機を察知する猶予すら与えることなく、一発でとらえた。さすが森上さん、昆虫写真の腕前だけでなく捕獲能力もズバ抜けたものがある。

「トンボの捕り方は人によって異なりますが、僕の場合は(トンボの)頭の方から網を振ります。後ろからだとトンボが逃げていく方向に向かって網で追いかける形になりますが、頭の方から振れば最短で逃げるルートを消せますから。ちなみに、動きの速い虫を捕らえる時は軽い網を使った方がいいと思います。その方が、網を振りながら虫の動きに合わせて軌道を変えられますよ。」

捕らえたら、網を折り返して出口をふさぐ。深さのある網の方が折り返しやすく、ビギナーにはオススメとのこと

こちらは筆者がつかまえた「ヤブヤンマ(メス)」

こちらの「ヤブヤンマ」や先ほどの「オオシオカラトンボ」は“止水性”、つまり溜池を好むタイプで、「オニヤンマ」などは“流水性”、つまり川を好むタイプ。同じトンボの仲間でも、種類によって生息する水辺が異なるという。お目当ての種類がある場合は、その性質を知っておくと出会えるチャンスが増す。

なお、トンボの持ち方は「羽をやさしくつまむ」。力任せに持つと、離したあとに羽ばたけなくなってしまうことも。虫になるべく負担をかけずに観賞するのも大事なマナー

「オニヤンマなんかは図体がでかいわりに、細くて“しょぼくれた水流”を好みます。そこへ卵を産みに来るメスを求めて、オスがひたすら往復飛翔をするんです」

こちらは止水性の「シオカラトンボ(オス)」。「ブルーの目が特徴です。童謡『とんぼのめがね』の“とんぼのめがねは みずいろめがね”の歌詞にあるトンボはこれだと言われていますね」(森上さん)

森上さんが過去撮影した「オオシオカラトンボ」。鮮やかなブルーのボディが美しい/撮影:森上信夫

こちらも森上さんが過去撮影した「ショウジョウトンボ」。トンボ界で最も赤いが、「アカトンボ」ではない不思議/撮影:森上信夫

スウィーピング&ビーティング。専門家の昆虫採集テクを教えてもらおう!

たくさんのトンボを堪能できたので先へ進もう。

次のターゲットは草むら(バッタの原っぱ)に生息するバッタだ。なお、バッタは種類によって捕獲の難易度がまるで異なり、特に難しいのが有名な「トノサマバッタ」なのだという。

「トノサマバッタはとても目ざといので、網の射程距離まで近づくことを許してくれません。網を振る前に逃げられてしまうので、小さい子どもが捕らえるのはかなり難しいと思います。僕でも打率1割くらいです。なので、今回は捕まえやすい「ショウリョウバッタ」を狙いましょう。ちょうどお盆のシーズンに成虫になるバッタで、膝丈くらいの草むらに棲息しています」

素早いバッタは網をブンブン振る「スウィーピング」で捕獲

すると森上さん、右に左に網を振りながらズンズンと草むらを分け入っていく。「スウィーピング」という、草むらにいる虫を捕らえるワザらしい。

網を左右にスウィープ(掃除する/一掃する)。ためらわず、思い切って進んでいくのがコツ。筆者も師匠にならって初スウィーピング

狙う虫によって網を振る高さは変わるが、根に近い場所で振った方がたくさんの虫が捕れる。ただし、丈夫な網でやらないと壊れてしまうので要注意(ホームセンターで買える1000〜1500円程度の網でOKとのこと)。

「ほら、入りましたね。ショウリョウバッタの幼虫です」

「ショウリョウバッタ」。オスがキチキチキチと音を立てて飛ぶことから「キチキチバッタ」とも呼ばれる

「バッタも持ち方には注意してくださいね。どちらか片方の足を持つと、その足を自ら切って逃げようとします。また、お腹はふにゃふにゃなので、ここもなるべく触らないように。左右の後ろ足を同時に持つか、身体の上半分の硬いところを優しくつまむように持つとバッタにストレスを与えません。」

胸のあたりをつまむように持つのが◎

「ちなみに、ショウリョウバッタを撮影するときはお腹側からのアングルがオススメです。“ネズミ男”みたいな顔がかわいく写りますよ。」

虫との「ツーショット写真」も森上さんの得意ワザ。特殊な魚眼レンズを使用することで、虫と人間の存在感が対等になり、ツーショット感が増す/撮影:森上信夫

「オオカマキリ」の幼虫もGET。ちっちゃくてかわいいが、フォルムはすでにちゃんとカマキリ

他にも、スウィーピング後の網のなかにはコガネムシやカミキリムシなどの小さい虫がわんさかいた。

思いもよらない虫がたくさん捕れるのも、スウィーピングの良さだ。ビギナーでも習得しやすいワザなので、ぜひトライしてみてほしい。

こちらも簡単!木の枝を叩いて虫を落とす「ビーティング」

森上さんはもうひとつテクニックを教えてくれた。「ビーティング」といって、これも簡単に虫が捕れるという。冒頭紹介したビニール傘はここで使われる。

木の枝をバサバサ叩き、広げたビニール傘などに小さな虫を落とす。これが「ビーティング」だ。めっちゃ簡単

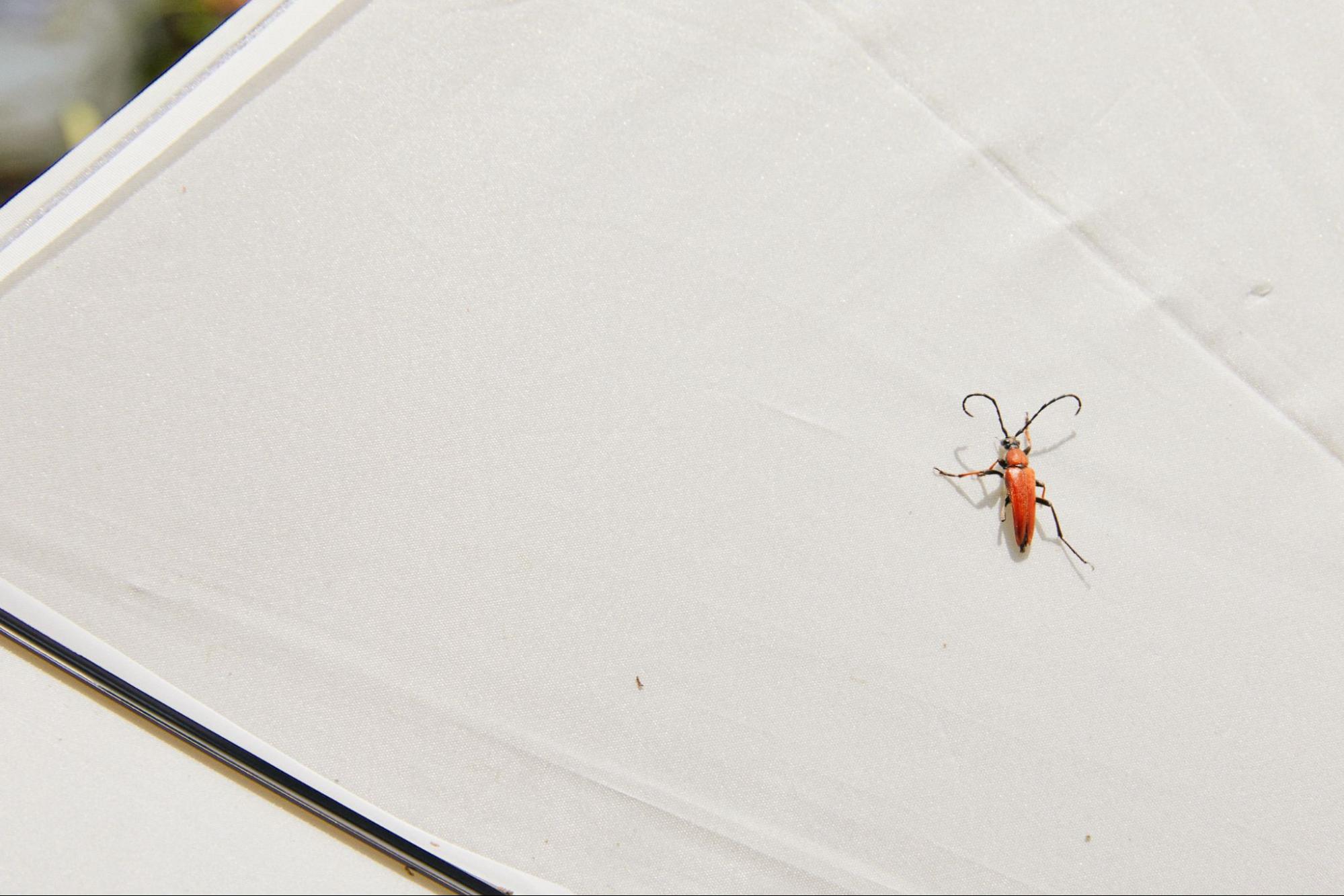

簡単だが、その効果はご覧の通り。赤いカミキリムシ「アカハナカミキリ」が傘に入っていた

虫の方から寄ってきてもらうテク!トラップのあれこれ

森上さんは仕事で撮影する時は、お目当ての昆虫を捕獲するために餌でおびき寄せる「トラップ」も仕掛けるそう。「ぐんま昆虫の森」ではトラップを仕掛けることは禁止されているので、森上さんのプライベートスペースに設置したトラップの様子を提供してくれた。

ビールを少量入れたコップを地中に埋め込んだ「ベイトトラップ」。オオヒラタシデムシが大量に集まった(ぐんま昆虫の森でトラップを仕掛けることは禁止)/撮影:森上信夫

ベビー用の蚊帳の中にライトを入れて集まった虫を獲る「ライトトラップ」。蚊帳を使う方法は森上さんが編み出したのだそう(ぐんま昆虫の森でトラップを仕掛けることは禁止)/撮影:森上信夫

トラップの仕掛け方や餌の食材などは、昆虫カメラマンごとに異なるそう。ビールの代わりに焼酎だったり、バナナでなく蜜を霧吹きで木に直接かけたりなど、秘伝のやり方があるそうだ。面白い!

スマホで昆虫をカッコよく撮影する方法

さて、ショウリョウバッタたちをたっぷり愛でたら、もちろん野に帰す。すると森上さん、リリースするやいなや、また新しい虫を見つけたようだ。

「お!」と声を挙げ、おもむろにカメラを構え出す

「キタテハ」。羽を閉じて止まる蝶を綺麗に撮るには、背中側から“羽を広げて飛び立つ瞬間”を連写で狙う。ちなみに、このキタテハはなかなか飛ばず「(蜜を)吸い過ぎですね。1杯のコーヒーで2時間ねばるタイプだな」と森上さん/撮影:森上信夫

かと思えば、今度は木の根元を狙う

「オオイシアブ」。「このオオイシアブは顔がかっこいいので、下から見上げるようなアングルで撮ってみました。虫の撮り方に決まりはないので、自分がかわいい、かっこいいと思った部分を強調して撮影してみてください」(森上さん)/撮影:森上信夫

筆者もスマホで初めての昆虫写真にトライしてみる。個人的にかわいいと思った「おしりの黄色いモフモフ」を狙うが、森上さんのようにビシっとした写真はなかなか撮れない

森上さんのように昆虫をダイナミックに撮影しようと思えば、やはりそれなりのカメラと機材が必要だ。だが、スマホのカメラでも、基本的なポイントを押さえれば良い写真は撮れるという。

「最近のスマホは広角と望遠の両方で撮影できたりしますよね。広角で撮影する場合は、なるべく背景に奥行きがあり、すっきりと写る良い角度から撮影しましょう。とりあえずそれを1枚押さえたら、別のアングルからもいろいろ撮ってみるといいですよ。 例えば、図鑑的な写真を撮りたいなら、その虫の特徴が分かるように。背中の模様に特徴があるならそこをしっかり写してあげて、トンボのように胸の模様で種類を識別できる昆虫の場合は横から撮影するといいでしょう。 あとは、どの昆虫であれ“目”にピントが合っていないとダメです。虫に限らず生き物の写真は目の部分がボケていると、生気のない弱々しい印象になります。これらの基本をふまえた上で、それぞれの虫のチャームポイントを意識して撮れば、写真に迫力とオリジナリティが出ると思いますよ」

もちろん森上さんはプロなので、狙いたい写真、その場の状況によってさまざまなレンズや機材を駆使する

さすが「昆虫の森」。 野生のカブトムシがわんさか

さて、しばしの休憩の後、次はいよいよ雑木林ゾーン。「カブトムシ」や「オオムラサキ」などのスターに会いに行く。

林には蚊が多いので虫除けスプレーはマスト。また、危険なスズメバチもいるため、なるべく身体を露出しない服装で、匂いの強い整髪料などは避けましょう

なお、カブトムシやオオムラサキはコナラ、クヌギなどの植物から分泌される「樹液」(傷ついた樹皮からしみ出す液体)を吸いに集まるが、同じ種類の樹木でも樹液が出やすいものと出にくいものがあるという。つまり、虫がたくさん集まる木はある程度決まっていて、闇雲に探せばいいというものでもないらしい。

当然、この場所を何度も訪れている森上さんは、どの木が狙い目か完璧に把握している。

「このへんに、園内で2番目に多く樹液を出す木があります。まずはそこへ行ってみましょう」

少し歩くと、黄色いネットで囲われた場所を発見。中心にあるのが、お目当ての木のようだ。

「スズメバチがたくさんいて危険な場所には、こういう囲いがあります。スズメバチが集まるということは樹液がたくさん出ている証拠。なので虫が集まりやすい木ということですね。あまり近くには寄れませんが、ちょっと見てみましょうか。あっ、ほらカブトムシがいますね」

特にトラップなど仕掛けずとも、カブトムシがわんさかいる

虫目を気にせず交尾するカブトムシも。「真っ昼間からってのは珍しいですね」と森上さん。虫たちにとって、それくらいリラックスできる環境なのかもしれない。

スマホを使ってカブトムシをかっこよく撮るちょいテク

森上さんは、ここでも昆虫写真撮影のテクニックを教えてくれた。

「自然光で撮影された写真もいいですが、昆虫に2灯のライトを当てて、「ツヤ」を演出するのも一つの手です。ストロボに加えて、別方向からスマホのライトを当てるだけでもかなり印象が変わりますよ。」

ちょうど囲いのない木にカブトムシがとまっていた。同行スタッフがスマホのライトをカブトムシに当てて、森上さんに写真を撮ってもらった。すると

こんなふうに体表がツヤツヤしたカブトムシを撮影できる/撮影:森上信夫

普段は滅多にお目にかかれない野生のカブトムシ。しかし、森上さんいわく、これでも少ない方らしい。いつもはもっと樹液マシマシで、大量のカブトムシがひしめきあっているそうだ。

「いつもは滴るくらいの樹液が出ていて、50匹くらいのカブトムシが上の方までびっしり集まっていたこともあったんですけどね。今年は梅雨があっという間に明けちゃったから地面から水分をあまり吸い上げられず、樹液の出が悪いのかもしれませんね」

すると森上さん、「よし、じゃあ『御神木』へ行きましょう」と、森のさらに奥深くへ歩き出した。御神木?

「この奥に、ものすごくたくさんの虫が集まる木があって、ここでは『御神木』と呼ばれています。多いときは100匹くらいの虫がいましたよ」

100匹の昆虫が集まるところを想像するとゾっとしてしまうが、せっかくなので見てみたい。というわけで、最後のポイント「御神木」を目指す。

もちろん、その道中でも森上さんは次々と虫を発見していく。どんなに擬態していても、遠目からでも見逃さない。森上さんの、この「虫見つけ力」には本当に驚かされた。

「ニイニイゼミ」のメス。桜の木の幹に溶け込んでいるが、森上さんの目はごまかせない

手際よく捕まえ、ニイニイゼミの羽を広げてみせる森上さん

「セミは前羽が左右2枚、後羽が左右2枚と合計4枚の羽を持っていますが、飛ぶときには前後の羽を連結させて2枚のように使います。その方が飛びやすいから。前羽のへりに、後羽をひっかけられるところがあるんですよ。おもしろいですよね」

確かにめちゃくちゃおもしろい。生き物なのに、機能を追求して人が考え抜いたデザインみたい。虫って本当にすげえなあ。

そして「御神木」へ

虫の神秘に感動しつつ、さらに雑木林エリアを進む。背の高い木々に覆われた薄暗い森のなかに、それはあった。

「あった。あれが御神木です。」

御神木。そこいらの木にはない、ただならぬ迫力を感じる。ここもスズメバチがあつまるようで、撮影当日は近づけないように囲いがしてあった

「うーん、やっぱり今日は樹液があまり出てないな。虫も少ない。それでも、あそこにカブトムシが3匹いますね。オオムラサキもきてるな。あ、カブトムシが闘いはじめた!」

囲いがあり木に近づけないので、森上さんが過去撮影した写真で雰囲気を感じてもらいたい。ローで煽るとすごい迫力。まさにリアルムシキング。/撮影:森上信夫

過去撮影された樹液をむさぼるオオスズメバチ/撮影:森上信夫

「御神木の凄さはこんなもんじゃない。本当はもっと、とんでもない数の虫がいるんですけどねえ」

森上さんは悔しがるが、それでもカブトムシやオオムラサキなどお目当てのスターたちに会えて満足だ。(※オオムラサキが見られる最盛期は6月〜7月中なので注意)

それに、喧嘩したり、他の虫にびびったり、我が物顔で樹液を独占したりと、虫たちの営みを覗き見しているようで楽しかった。一本の木を観察しているだけで、いろんな物語を感じられるのだ。

できればずっと眺めていたい。だが、スズメバチを刺激しないうちに退散しておこう。

帰りの道中で見つけた「ルリボシカミキリ」。水色と黒の縞々がおしゃれさん

気付けば、もう閉園時間ギリギリだ。いやあ、楽しかったなあ。

正直、筆者自身は子どものころから虫に親しんでいたわけではないし、どちらかと言えば苦手な方だと思っていたが、それでも夢中になってしまった。見た目は小さな虫たちだが、間近に見るその世界はダイナミック。そこでたくましく生きるどの昆虫たちも、とんでもなく強く尊い存在に感じられた。これは、近場の公園では味わえない、山を舞台にした昆虫採集だからこその感覚だと思う。

夏も終盤。最後の思い出づくりに、昆虫の世界へどっぷり浸かってみてはいかがだろうか。

話を伺った人:森上信夫(もりうえのぶお)

1962年埼玉県生まれ。昆虫写真家。1996年、「伊達者(だてもの)競演-昆虫のおなか」で、第13回アニマ賞を受賞。埼玉昆虫談話会会員。

ブログ:

昆虫写真家・森上信夫の ときどきブログ

著者:榎並紀行

編集者・ライター。やじろべえという編集プロダクションを営んでいます。

Twitter:

@noriyukienami

取材協力:「月夜野きのこ園ぐんま昆虫の森・新里」

住所:群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷460-1

電話:0277-74-6441

公式ページ:

http://www.giw.pref.gunma.jp/

開園日・時間については公式ページをご確認ください

<ぐんま昆虫の森の利用に関しての注意>

・虫かごの持ち込みはできません(虫あみはOK)

・動植物の持ち帰りはできません

・昆虫トラップを仕掛けることはできません

・積んである木を崩したり、穴をほることはできません

編集:はてな編集部

撮影:佐坂和也

メニュー